Sonke Ahrens(ズンク・アーレンス)の著書、「TAKE NOTES!」の要約とBook Reviewをしていきます。読書や学習、資料をまとめたりなど、メモ術というのは、仕事だけでなく自分の考えていることをインプット(アウトプット)するための生活の一部です。本を読んだことをまとめたり、誰かとアイデアを共有したりなど、まとまったメモ(資料)になっていれば、それだけ情報も共有しやすく、相手に伝わります。

反対に、まとまっていないメモならば、何を伝えられているのか分からないので、聞いている方も理解ができません。

本書では、ツェッテルカステンというドイツ人のニクラス・ルーマンが発案した方法を解説しています。このニクラス・ルーマンはツェッテルカステンというメモ術を用いて多くの著書や論文を書き残しています。それも一つの分野に特化した内容ではなく、複数の分野の本を執筆していたところが、通常のメモ術とは違うポイントです。

ツェッテルカステンのメモ術を用いると、自分が今まで読んだ書籍(学習)の断片がひと固まりになり、新たな知識や価値を創り出すことが可能になります。

つまり、メモが資産となります。

読書をしていくなかで、大事なことだと思って覚えようとしても、時間が経つにつれて忘れてしまいます。たとえ本に書き込みやメモを取っていたとしても、見返す習慣がなかったり、メモを捨ててしまったりすれば、それを思い出すことは困難です。ですが、ツェッテルカステンであれば、忘れた情報を思い出すだけでなく、メモとメモを組み合わせて新たなアウトプットと価値が創れるようになります。

Contents

1.TAKE NOTES!とは

- TAKE NOTES!

- 著者: ズンク・アーレンス,二木 夢子(訳)

- 出版社: 日経BP

- 発売日: 2021/10/15

- 価格: (本体1,700円+税)

2.TAKE NOTES!の要点

本書の抑えておくべき要点は、3つあります。

要点①

ツェッテルカステンというメモ術を用いてインプットの効率が上がり、さらにそのメモを元に新たなアウトプットが可能になるので、自分のメモが資産となる。情報発信や本を書く際に、整理されている情報を元に書くことができ、時間の短縮になる。今まで書いては捨てていたメモのゴミがなくなる。

要点②

メモを取るのに必要なものは、「紙」と「ペン」だけなので、誰でもいつでも簡単に始められる。

要点③

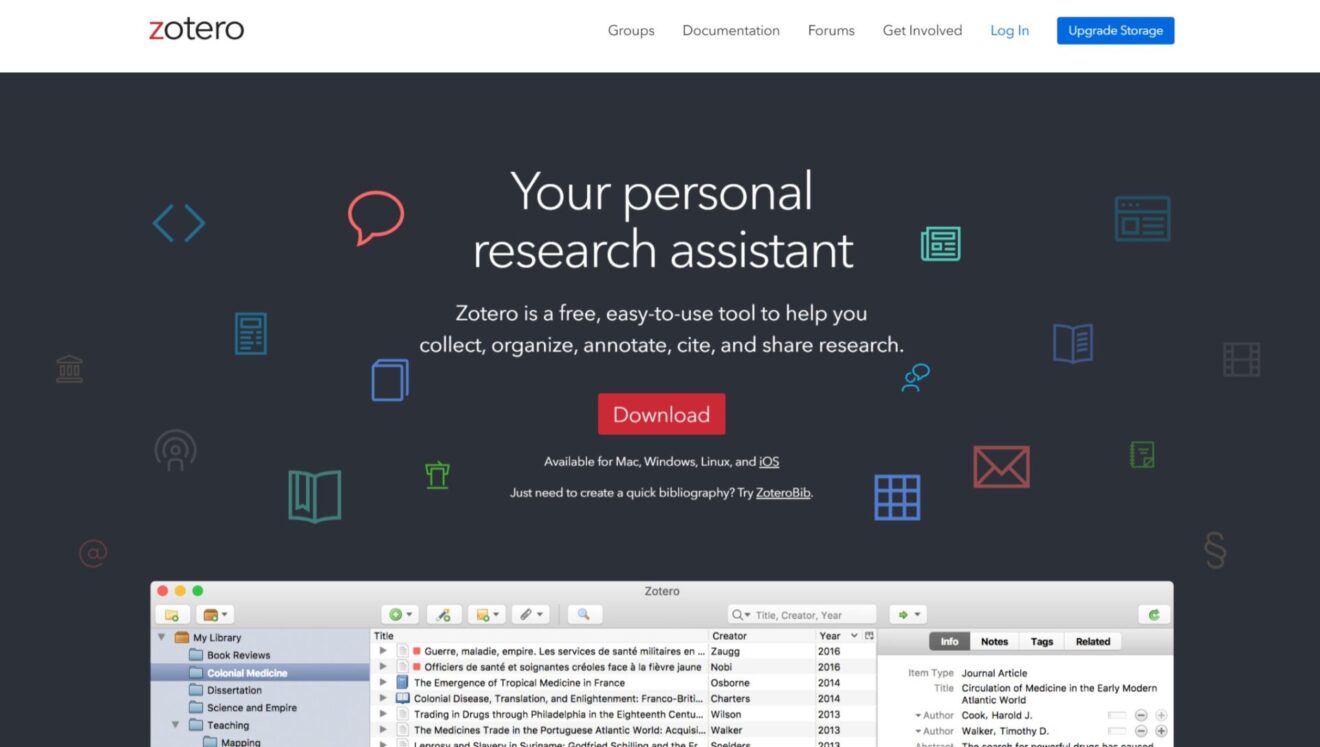

現在書きたいことや発信したいテーマが決まっていなかったとしても、メモ同士を繋ぎ合わせて、新しいアイデアを生み出すことが可能になる。一つのジャンルだけでなく、あらゆるジャンルについての情報を扱え、本も執筆できるようになる。たとえメモを取る習慣がなくても、Zoteroを使えば、デジタルでも管理ができる。

3.考案者のニクラス・ルーマン(ドイツ)とは

Universitätsarchiv St.Gallen | HSGH 022/000941 | CC-BY-SA 4.0, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

本書の「TAKE NOTES!」は、ズンク・アーレンスが著者ですが、ここで紹介されているツェッテルカステンのメモ術の元になった人物が、Niklas Luhmann(ニクラス・ルーマン)です。ニクラス・ルーマン(ドイツの哲学者)は、「批判理論と社会システム理論」をはじめ、多くの著書を執筆しています。

ニクラス・ルーマンはビールの醸造人の息子でありつつ、公務員の道を選びます。

ですが、行政の仕事も結局は人間関係が重要だと知り、9時~17時まで働いたあとは直ぐに家に帰り、一番の楽しみに没頭します。その楽しみが、読書をして、哲学、組織理論、社会学という自分が関心のある分野の関心を満たすことです。

ルーマンは印象に残った言葉や文章、それを読んでいて頭に思い浮かんだことを、すぐにメモに残していました。最初は多くの人と同じようにメモを取り、本の余白にコメントを書いていましたが、ルーマンは今のメモの取り方では不十分だと気が付きます。

本の余白にメモを追加する代わりに、小さなメモに書き、隣に数字を書き、それをまとめて保管するようにしました。この始まりが、ツェッテルカステンの原型です。

4.白紙に向かうことは二度となくなる

ツェッテルカステンによってメモを量産していくと、ゼロの状態から何かを考えたり、アイデアを発想するという概念はなくなります。なぜなら、白紙に向かう何週間、何カ月、何年も前から文章を書くための土台が既に用意してあるためです。多くの人が文章を書き始める前には、真っ白な状態から新たなにスタートしていくと思いがちですが、実際は時間がかかるだけで、無駄な苦労が増えてしまいます。

これは、白紙を埋めるための素材が何もないのであれば、何から始めたらいいのかも分からなくなってしまうためです。

だからこそ前の段階で、文章を生み出すためのメモを残し、それを参照しつつ文章を書いていくのが、時間もかからず、より有意義な文章を書き残すことができる方法になります。

溜まったメモを使うことが、文章を書けるようになるだけでなく、自分が普段考えている思考や発見を説得力のある文章に変換し、それらのアイデアを新規に生み出せるようになるので、簡単で楽しい作業になります。

5.ツェッテルカステンのメモ術とは

ツェッテルカステン(ドイツ語でツェッテルはカード、カステンは箱)の意味です。メモとして書くツェッテルに箱の意味のカステンを保管していくのが主なメモ術になっています。ルーマンは自身がメモを取っていくなかで、「一つのアイデア、一つのメモの価値は文脈によって決まり、その文脈は必ずしもメモを採集した文脈とは限らない。」と、思いつきます。ここから、ルーマン流のメモの分類が始まります。

むやみやたらにメモを書いたり収集するだけでは、メモの山ができるだけで、書いた満足を味わって終わりです。ですがツェッテルカステンは、それらを自身会話のパートナーとしたり、アイデアの生成、生産性の向上に繋げていきます。

ツェッテルカステンの特徴として、シンプルで簡単に始められるという利点があります。メモの取り方をシンプルにすることで、一番重要な内容に注力できるようになります。賢く、実用性のあるアウトプットをするためにも、メモの取り方はシンプルなものにするのが有効です。ツェッテルカステンでは、インターネットのリンク先のように、メモ同士を繋ぎ合わせて使います。メモに番号を振り、他のメモとの関連性をリンクさせます。

これまでやってきたメモ術をやり直すというよりは、これからのやり方を変えた方が効果は高くなります。

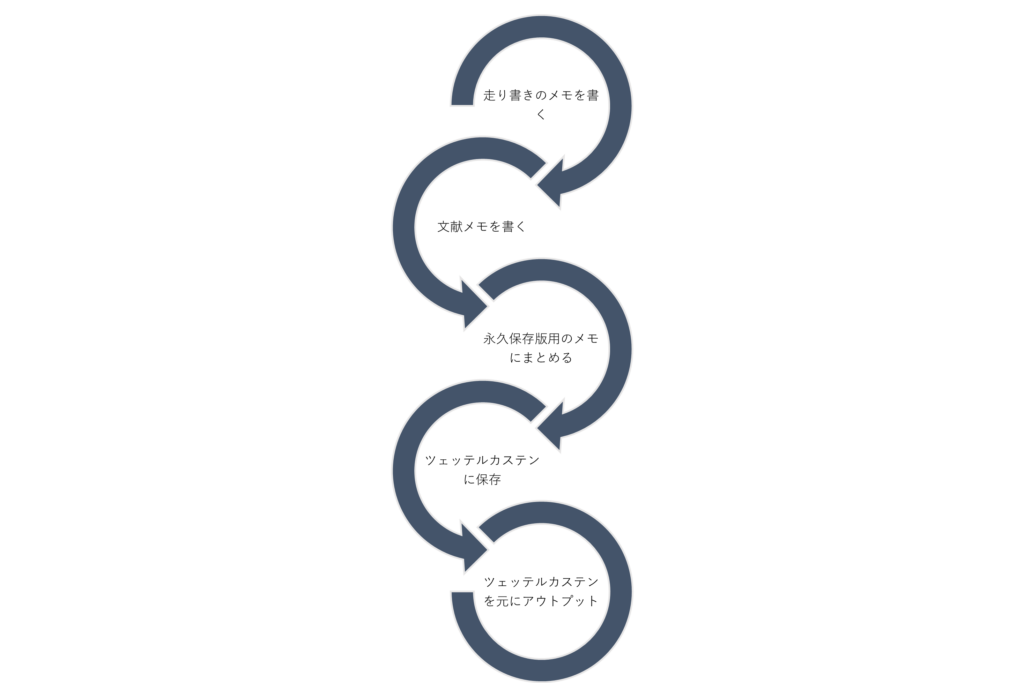

6.ツェッテルカステンのメモ術5ステップ

では実際にツェッテルカステンのメモ術に必要なもの、そのやり方とどのように普段の読書やメモで使っていくのかを解説します。デジタルを使って管理したい場合もあるはずなので、本書で紹介されているZoteroの使い方(後述)も簡潔にまとめていきます。ツェッテルカステンは大きく分けて5つの工程があり、それぞれインプットとアウトプットが繋がっています。

ツェッテルカステンのメモを行っていくうえで必要なものは、紙とペン、そしてメモを保管するための箱が二つ(文献用と通常用)です。走り書き用のメモは、小さいノートなどあれば使いやすいですし、普段使っているもので構いません。他には、永久保存メモを作る際の丈夫なインデックスカードがあると便利です。

インデックスカードに永久保存用のメモを書いたら、それを保管しておくための箱(ツェッテルカステン)があれば、メモ術は完成します。

主な5つの手順は、

- 走り書きのメモを書く

- 文献メモを書く

- 永久保存版用のメモにまとめる

- ツェッテルカステンに保存

- ツェッテルカステンを元にアウトプット

という手順になります。

ツェッテルカステンのメモ術①走り書きのメモを書く

まず始めに日常生活での「走り書きメモ」「思いついたメモ」を書いていきます。頭に浮かんだアイデアや、読んだり聞いたもので心に引っ掛かった言葉を書いていきます。これらをどうやってまとめるか、どのようにアウトプットするのかは考えなくていいので、ひたすらに思いつくまま書きます。走り書きメモはあくまで、頭のなかにあるものを吐き出す作業に過ぎません。

ここでのコツは、「一か所にまとめる」ことのみです。

ツェッテルカステンのメモ術②文献メモを書く

ここでは、読んだ本の「文献メモ」をインデックスカードに書いていきます。何かを読んだり、忘れたくないこと、読んでいて新しく思いついたことなど、後の文章で使いたいこと(アウトプット)をまとめていきます。読んでいて気になったところを全て書くのではなく、内容を厳選し、本に書いてある通りをそのまま写すのではなく、「自分の言葉でまとめる」というのがポイントです。

インデックスカードの表面に、本に書いていたことで忘れたくないことを自分の言葉で書いたら、右下に小さく、対応するツェッテルカステンの番号(例えばビジネスカテゴリは1番で科学のカテゴリなら2番のように)を書きます。そしてインデックスカードの裏面に、読んだ書籍の情報(タイトル、出版社、発行年、著者名、引用ページ)をまとめていきます。

これで文献用のインデックスカードが一枚完成です。

このインデックスカードは今後も保存していくものになるので、文献用のツェッテルカステンにしまいます。

ツェッテルカステンのメモ術③永久保存版用のメモにまとめる

次に、永久保存版のメモをまとめていきます。最初に書いた走り書き用のメモと、文献メモを参考にしながら自分自身の仕事やビジネス、研究などで使えないか内容を整理(一日一回が理想)をしていきます。この作業は単純に情報収集するのではなく、集まった情報を元にこれらを自分で発展させ、新しいアイデアとして生み出すのが目的となります。

なので、メモとメモを繋ぎ合わせる作業となります。

この作業による情報やアイデアは以前の持っていた情報と比べて、対立、修正、組み合わせで新たなアイデアとして使えないのか吟味していきます。もし新しいアイデアが浮かんだら、インデックスカードを用意し、永久保存版メモとしてまとめていきます。こちらはアウトプット前提のメモになるので、あなたの情報を誰かに届けるつもりで書いていきます。

インデックスカードの表面を使い、左上には番号(1から順)を記し、本文に新しいアイデアやまとめたいことを記入します。もし文献メモを参照したのであれば、その文献メモの番号も記入しておきます。さらにそのテーマのキーワードも一つだけ決め、本文の下に記入しておきます。

たとえば、「ツェッテルカステン」「マーケティング」「SNS」などのように、後で見返したときに、何について書かれたメモなのかすぐに分かるようにしておきます。

ツェッテルカステンのメモ術④ツェッテルカステンに保存

文献用と永久保存版のメモを、関連するカテゴリの場所のツェッテルカステン(箱)に保存します。

ツェッテルカステンのメモ術⑤ツェッテルカステンを元にアウトプット

多くのインデックスカードが溜まると、まとまった文章やアウトプットできるほどの情報が集まります。この際に何を書いたらいいのか主題が決まっていないとしても、主題はすでにインデックスカードに残っているので、それらを繋ぎ合わせたり、新しいアイデアとして関連メモを集めるだけです。

これらを元に箇条書きのアウトラインを作成し、順番に並び替え、足りない情報や補うべき箇所を補填していきます。全てがまとまるまで待たなくても、読書をしてメモを増やしていけば、さらに良いアイデアと構造になっていきます。

これらを元にアウトプットする場合はメモを単にコピーするのではなく、メモを元に相手に伝わるようにまとめて、自分が主張したい文脈に追加していくと、より濃密なアウトプットになります。

7.ツェッテルカステン以外のメモ術の弱点

一般的なメモ術とツェッテルカステンとの違いは、情報の整理とメモ同士を繋ぎ合わせるハイパーリンク化との違いにあります。一般的なメモであれば情報を集め、自分で忘れたくないことをメモをしていきますが、メモが溜まるほど何をどう整理すべきか、混同していきます。次第に溜まったメモを処理することができなくなるので、捨ててしまったり、自分の覚えていたいことでさえ忘れていきます。

ですがツェッテルカステンであれば、「走り書き」「文献メモ」「永久保存メモ」に分かれているので、走り書きは整理したら処分すればいいし、文献メモや永久保存メモは見返したり溜まっていくほど、アイデアや情報の繋ぎ合わせが安易になっていきます。違う分野のカテゴリであったとしても、それらを繋ぎ合わせれば新しいカテゴリとしてアウトプットも可能になります。

コンピュータのリンクのようにメモが繋がる意味を持つので、メモが溜まるほど資産化しやすいのが特徴です。

一般的に読書をするときは、「余白に自分が考えついたことを書いた方が良い」と言われていますが、それを書いたとしても、今後見返さなかったり、書き込むことに満足しているのであれば、有用な使い方とはなりえません。これらの違いが、一般的なメモ術とツェッテルカステンとの大きな違いとなります。

8.Zoteroの使い方

今までツェッテルカステンに必要なものとその手順を解説してきました。「TAKE NOTES!」では、デジタル向けのツェッテルカステンについて、Zoteroを推奨しています。デジタル向けといっても、特段変わることはなく、走り書きのメモはそのまま使いつつ、文献メモと永久保存のメモ、これらツェッテルカステンをZoteroにまとめていくだけです。

Zoteroは、学術向けの文献管理ソフトになっており、ジョージ・メイソン大学が開発した文献ソフトです。Zotero自体は無料で使えますが、容量が大ききなってくれば有料となります。(基本的にテキストのみの活用になるので、無料で十分に活用できます。)

まず始めに、Zoteroをダウンロードします。それと同時にプラグインをインストールし、その後はZoteroでフォルダを作り、通常のツェッテルカステン同様にメモを保存していく作業になります。実際に使い始めた方が理解がしやすいので、デジタルで管理したい場合はダウンロードをしてみてください。

9.TAKE NOTES!を読んだ感想

「TAKE NOTES!」で書かれているメモ術ツェッテルカステンは、読書をする人や情報発信をする人にとって、有益です。メモを取っていくなかで一番重要なことは、見返したり復習し、アウトプットすることが重要なので、「TAKE NOTES!」に書かれているメモ術は、これらのプロセスが一括りになっており、再現性が高いといえます。

多くの人がメモを消化できない理由は、走り書きメモをどのように活用、アウトプットに繋げればいいのか分からず、いつの間にかメモを処分してしまうことにあります。いつか活用しようと思っていても、メモが溜まってくればゴミとなり、結局メモを取る習慣を止めてしまうこともあります。

なので今まで様々なメモ術を試して続かない人であっても、ツェッテルカステンであれば出口(アウトプット)が明確なので、メモが溜まって困るということはなく、増えるほど資産になってくれます。

例えば、レバレッジ・リーディングも似たように有益な読書法ですが、こちらの場合は「自分の重要だと思う箇所を何度も復習すること」に向いています。「TAKE NOTES!」では、さらに自分の言葉でまとめ、それを昇華していき、メモ同士をハイパーリンク化させることで、繋がりを意識させるようにしています。(連想ゲームのように情報の引っ掛かりを重要視しているため。)

特にZoteroを使ったデジタル管理は、一度使えば必需品になります。元が研究用の文献ソフトになっているため、情報を扱ってアウトプットするのに向いています。全てをデジタル化するのもいいですが、走り書きメモだけは紙にして、文献メモと永久保存メモをZoteroで管理するのが、最も扱いやすい方法です。

10.まとめ

「TAKE NOTES!」は、メモが溜まるほど資産になるメモ術の解説本です。ツェッテルカステンの発案者のニクラス・ルーマンはこのメモ術を使って、何冊もの本をジャンルを問わず書いてきました。最初は小さなメモ情報だったとしても、それらを繋ぎ合わせていけば、新たな情報や価値に変わる方法です。

メモを取る際のポイントとして、簡潔で具体的な表現を心がけることや、キーワードと番号を活用することで情報の繋がりの重要性を強調しています。また、メモの目的を明確にし、情報の重要度を考慮することで、効果的なメモの取り方が可能になります。

ツェッテルカステンの手順、

- 走り書きのメモを書く

- 文献メモを書く

- 永久保存版用のメモにまとめる

- ツェッテルカステンに保存

- ツェッテルカステンを元にアウトプット

これらは、普段メモを取る習慣のない人や、管理が面倒な人でも続けられる方法です。本書は情報の効果的な整理と活用に関する実用的なガイドであり、自分の目的や好みに合わせてメモの取り方を工夫できるようになります。

「1%読書術」の要約: 毎日15分もっと気軽に、もっと好きに読む

「1%読書術」の要約: 毎日15分もっと気軽に、もっと好きに読む

コメントを残す